Aber ist das Musik?

Wie Simon Steen-Andersen das Handwerk des Komponisten – erneut – neu erfindet

Im November 2025 wurde die Berliner Akademie der Künste zugleich zu einem Musikinstrument und zu einem Bühnenbild. Der Komponist Simon Steen-Andersen präsentierte mit Run Time Anomaly eine ortsspezifische Performance mit jugendlichen Tänzer*innen der Jugendtanzcompany Sasha Waltz & Guests. Aber was ist das eigentlich – ein Filmdreh? Eine Installation? Eine Tanzproduktion? Ein Konzert? Und warum heißt die Person, die das alles leitet, immer noch Komponist? Der Musikkritiker Alexey Munipov denkt darüber nach, wie Komponist*innen aufgehört haben, sich allein mit Klängen zufriedenzugeben – und begonnen haben, alles um uns herum in ihre Partituren einzubeziehen.

Ein schlanker Mann im weißen Hemd, mit einem Mikrofon in der Hand, läuft durch ein Gebäude voller Gegenstände. Eine Kamera folgt ihm. Im Laufen löst er eine Kette von Reaktionen aus und zeichnet alles auf – er klopft an Wände, lässt eine Plastiktüte in die Luft steigen, wirft etwas fallen, stampft. Das Ergebnis ist ein rasantes, unerwartet heiteres und klanglich komplexes Stück – eine Art Zeitmaschine aus Schritten, Rascheln und Aufprallgeräuschen. Dieser Lauf erinnert an einen Dominoeffekt, an eine Rube-Goldberg-Maschine und an einen Klang-Parcours – und doch ist es eine zeitgenössische Komposition, konzipiert und realisiert von einem Komponisten.

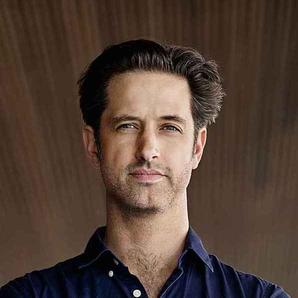

Simon Steen-Andersen (1976) ist ein dänischer Komponist, bekannt für seine grenzüberschreitenden, transdisziplinären Arbeiten. Zwar klassisch in Komposition ausgebildet, bewegt er sich dennoch zwischen Musik, Performance, Theater, Choreografie und Film – und übernimmt in seinen Projekten häufig auch die Regie. In Run Time Anomaly hat Steen-Andersen nicht nur die Klänge des Stücks komponiert, sondern auch an der Choreografie mitgewirkt und das Videodesign entworfen. Das Werk bewohnt das Gebäude buchstäblich: Die Performerinnen erzeugen Klänge, indem sie mit der Architektur interagieren, und ihre Bewegungen werden zu einem Teil der musikalischen Textur verstärkt. Das Projekt knüpft an Ideen an, die er in seiner langjährigen Run Time Error-Serie entwickelt hat – dort verwandeln gefilmte Aktionen an markanten Orten die gebaute Umgebung in eine Protagonistin, ein Instrument, eine Szenerie und sogar in eine kompositorische Form.

In einem Interview mit Seismograf, einem dänischen Magazin für Neue Musik und Klangkunst, bringt Steen-Andersen es deutlich auf den Punkt:

„Auch wenn ich verschiedene Rollen übernehme, Videos mache, Dinge inszeniere oder mich mit Bewegungsabläufen beschäftige, bin ich trotzdem Komponist. Ich werde nicht plötzlich Filmregisseur oder Videokünstler.“

Und weiter: „Für mich geht es darum, die verschiedenen Elemente zu integrieren – nicht so, dass sie nur Schichten übereinander bilden, sondern so, dass sie wirklich miteinander verschmelzen. Man hat dann nicht zwei Elemente aus unterschiedlichen Welten, die aufeinandertreffen, sondern ein Element, das in beiden Welten zu Hause ist.“

Traditionell versteht man unter einem Komponisten jemanden, der mit Klängen arbeitet. Oder etwa nicht?

Homo Componens

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Komponist“ war nicht auf Musik beschränkt. Seine Etymologie geht auf das lateinische componere zurück – „zusammensetzen, zusammenstellen“. Im Altfranzösischen bedeutete composer „zusammenfügen, anordnen; (ein Buch) verfassen“ (12. Jh.). Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erhielt das englische compose ebenfalls die Bedeutung „etwas durch das Zusammenfügen von zwei oder mehr Dingen herstellen oder formen“ – ein Sinn, der weit über den Bereich des Klangs hinausgeht.

Wie der Komponist Wladimir Rannev in einem Interview für mein Buch Fermata. Gespräche mit Komponisten erklärte: „‚Komponist‘ stammt wörtlich von ‚zusammensetzen‘; in vieler Hinsicht ist es ein rein technischer Beruf. Man kann sogar das heutige Abendessen ‚komponieren‘.“

Tatsächlich gehörte das Arbeiten mit mehr als nur Klang schon immer zur Tätigkeit des Komponisten. Bereits im klassischen Griechenland bedeutete mousikē eine integrierte Praxis – Dichtung, die gesungen oder rezitiert wurde, begleitet von Tanz und Bewegung; der tragische Chor sang und tanzte buchstäblich zugleich. „Musik + Bewegung“ war somit die ursprüngliche Norm und keine späte Abweichung. In der Renaissance schrieben Komponisten häufig Gebrauchsmusik für Zeremonien aller Art, und die Höfe, an denen sie tätig waren, dienten als Laboratorien für Klang, Tanz, Mechanik und Perspektive. Die Florentiner Intermedi zu La pellegrina (1589) gelten als wichtiger Vorläufer eines kompositorischen Denkens, das „für“ Raum, Körper und Apparaturen schreibt. Frühe Pariser Hofspektakel des 16. Jahrhunderts und die englische masque des frühen 17. Jahrhunderts verbanden Gesang, Tanz, Poesie, bewegliche Bühnenbilder, Lichtillusionen und mehr – mit den Komponisten im Zentrum des Geschehens. Auch die venezianischen cori spezzati des 16. und 17. Jahrhunderts, komponiert von Andrea und Giovanni Gabrieli, arbeiteten mit räumlich getrennten Chören innerhalb der Architektur von San Marco – sie machten den Raum selbst zu einem notierten Parameter.

Spätere barocke ortsspezifische Auftragswerke – darunter Händels Water Music (1717) und Music for the Royal Fireworks (1749) – waren für den Freiluftklang maßgeschneidert und konnten alles Mögliche einbeziehen: von Barken über Kanonensalven bis hin zu Licht, Rauch, Distanz und einem sich bewegenden Publikum.

Farbe, Geräusch, Totalkunst

Lange bevor die heutige Multimedia-Kunst entstand, träumten Komponisten davon, die Künste zu vereinen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überschritt Alexander Skrjabin die Grenzen des Klangs und drang in die Sphäre von Licht und Farbe vor: Sein Prometheus enthielt eine Partie für ein Farbenklavier, sodass die Farbgebung selbst – zumindest im Prinzip – komponierbar wurde. Sein nie realisiertes Opus magnum Mysterium, das Musik, Licht, Tanz, Duft und Architektur zu einem großen spirituellen Ritual verschmelzen sollte, gilt als extremer konzeptioneller Vorläufer heutiger Multimedia-Performances.

Etwa zur selben Zeit definierten die Futuristen das Wesen der Musik neu: Luigi Russolos L’arte dei rumori (Die Kunst der Geräusche) brachte das urbane Dröhnen in den Konzertsaal. Auch wenn diese Ereignisse im engeren Sinne keine „Multimedia“ waren, erweiterten sie das klangliche Material der Musik und erfüllten die Aufführungen mit einer provokanten performativen Energie – ein erster Schritt dahin, den Akt des Klangproduzierens selbst als Spektakel zu begreifen.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde schließlich das Live-Ereignis selbst zum zentralen Material. John Cage rahmte das Konzert neu – als Theater. 4′33″ isolierte den Akt des Präsentierens, während die frühen Happenings – wie Theater Piece No. 1 (1952) – mit Mischformen arbeiteten: Cage behandelte die Collage aus Klang, Bewegung, bildender Kunst (Robert Rauschenbergs Gemälde hingen von der Decke) und sogar Geruch (es wurde Kaffee gekocht) als eine einzige, sich in der Zeit entfaltende Komposition. Während Cage und die Fluxus-Ereignisse stärker auf Konzept und Prozess als auf vollendete Schau ausgerichtet waren, etablierten sie die Vorstellung des Komponisten als Event-Maker – nicht nur als Notenschreiber. Musik konnte mit allem „komponiert“ werden, nicht nur mit Tönen.

Mauricio Kagel, der aus Argentinien stammte und in Deutschland lebte, begründete das Instrumentaltheater: Partituren, in denen Musiker schauspielern, pantomimisch agieren, die Rituale des klassischen Konzerts neu inszenieren und mit Objekten, Anordnungen und sogar Gesichtsausdrücken spielen. Diese neue Gattung machte zugleich deutlich, dass Komponisten die Regie über ihre eigene Musik übernehmen konnten – und erweiterte so ihre Rolle. Diese Denkweise prägt direkt Heiner Goebbels, der Text, Körper, Licht, Bühne und Klang als gleichberechtigte Stimmen behandelt und den gesamten Produktionsprozess gemeinsam mit den Mitwirkenden im Probenraum „komponiert“, bis Bild, Bewegung und Musik ineinandergreifen.

Die Rückkehr des Komponisten

Viele zeitgenössische Komponistinnen arbeiten ganz selbstverständlich mit Elektronik, Sensoren, Video und Choreografie. Alexander Schubert verwandelt Gesten in Daten, die Klang und Licht steuern, Michel van der Aa erschafft Bühne und Leinwand am selben Schreibtisch. Sie fügen Licht, Elektronik und bewegte Bilder so nahtlos in ihre Arbeit ein, dass die Grenzen der Zuschreibung zu verschwimmen beginnen. Sind sie Regisseurinnen? Multimedia-Künstler*innen?

Simon Steen-Andersen ist in diesem Punkt eindeutig: „Ich bin immer noch Komponist.“ So ungewöhnlich die Oberfläche auch sein mag, seine Gesten sind in der Tradition verwurzelt. Ist das Musik? Ja – solange er die gesamte Situation komponiert. Denn die innere Logik des Projekts ist eindeutig musikalisch.

„Die Idee zu Run Time Anomaly entstand aus einer Reihe ortsspezifischer audiovisueller Performances“, erklärte er gegenüber Voices Berlin. „Es geht immer um das Prinzip der Dokumentation aus verschiedenen Perspektiven – meist aus der Perspektive der Musik. Es geht darum, an einen Ort zu gehen und das, was ich dort vorfinde, auf musikalische Weise zu organisieren. Diesen Raum als Instrument zu benutzen – und gleichzeitig das Instrument sichtbar zu machen.“

Sein Ansatz mag radikal erscheinen, doch in Wahrheit steht er ebenso in der Tradition von Kagel, Russolo und Cage wie in der jener barocken Großexperimente oder der venezianischen Arbeiten von Andrea und Giovanni Gabrieli mit räumlichem Klang. Klang ist nicht nur eine Ansammlung von Punkten auf Notenpapier – er ist Schwingung, die alles um uns herum durchdringt.

Es gibt schlicht nichts Lautloses in der Welt – und ein Komponist, selbst der bescheidenste, weiß, dass sein Material das gesamte beobachtbare Universum umfasst. Wer den Umgang mit Klängen – diesen vielschichtigen Phänomenen, umgeben von einem Schweif aus Obertönen, Empfindungen und Emotionen – gemeistert hat, kann seine Kompositionen aus allem zusammensetzen, sogar aus einem so unruhigen Material wie den Jugendlichen der Compagnie von Sasha Waltz.

Ähnliche Events

8. November um 20:00

9. November um 18:00